En 1888, paraît Sodome, d’Henri d’Argis, un des premiers, si ce n’est le premier, romans homosexuels, préfacé par Paul Verlaine. J'en ai déjà parlé sur ce blog (voir ici).

Un an plus tard, Henri d’Argis fait paraître Gomorrhe, comme une suite logique, si j’ose dire, de son précédent ouvrage. Après avoir exploré ces deux déviances sexuelles, il est revenu à des sujets plus « normaux » en s’intéressant à L’Éducation conjugale, en 1895. Il bouclait ainsi un cycle.

L’objet de ce message n’est pas d’entrer dans des considérations bibliographiques sur quelle est la véritable édition originale de Sodome, que l’on trouve avec plusieurs adresses : Piaget, Bergeretto, Charles et des couvertures différentes. Je connaissais cette édition de 1889, chez Charles. Je sais maintenant que, selon un usage habituel dans l'édition à l'époque, l’éditeur Charles a récupéré l'édition de 1888, en lui mettant une nouvelle page de titre (un titre de relai, en termes techniques), avec son adresse, et surtout, une nouvelle couverture, qui, avec celle de Gomorrhe, forment un ensemble cohérent, à défaut d'un ensemble harmonieux. Ainsi, l'éditeur pouvait vendre les deux ouvrages, comme une œuvre unique en deux volumes : Sodome et Gomorrhe.

Ce n’est pas encore Proust, mais cela montre tout de même que l’on pouvait présenter des ouvrages sous ces titres en scandalisant raisonnablement le public. A titre d’exemple, lors de la parution de l’ouvrage Sodome, Francisque Sarcey, un éminent critique de l’époque, lui a tout de même consacré un très long papier en première page du quotidien Le XIXe siècle, après avoir feint de se boucher le nez devant une telle littérature (lien vers l'article).

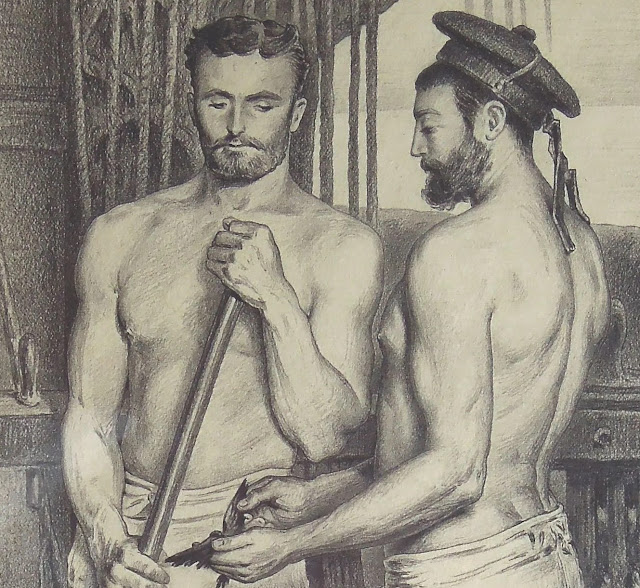

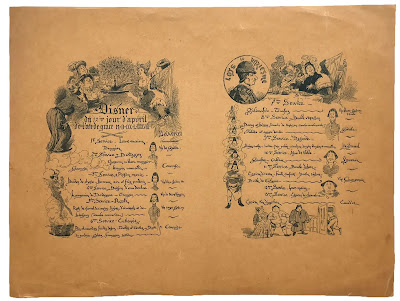

Ainsi munis de leurs belles (!) couvertures colorées, Henri d’Argis a pu faire présent de ces deux ouvrages à une des gloires littéraires de l’époque, Pierre Loti.

Presque au sommet de sa gloire – il sera élu à l’Académie française en 1891 -, Pierre Loti était une relation avantageuse, voire utile, pour un jeune écrivain. Henri d’Argis avait alors 25 ans. Il était probablement à la recherche d'une reconnaissance par un de ses pairs. Malheureusement, nous n’en savons pas plus sur les relations entre les deux hommes.

Le cadeau a dû suffisamment plaire à Pierre Loti pour qu’il les fasse relier dans une belle peau de chagrin rose. Encore qu’il n’y ait pas de certitudes que ce soit bien lui qui les ait fait couvrir ainsi. En effet, pour avoir vu récemment des ouvrages provenant de sa bibliothèque, ils étaient rarement aussi bien reliés, quand ils l’étaient. Il me plaît néanmoins de penser que c’est lui qui a pris ce soin. Les livres sont muets. Ils ne veulent pas nous dire quelles ont été leurs vies – le pluriel est de rigueur – avant d’arriver dans nos bibliothèques.

Le mystère Henri d’Argis (ou le mystère Alphonse Berty)

Si vous tapez « Henri d’Argis » sur Google, la première information est cette notice Wikipédia : « Alphonse Berty est un écrivain français, auteur de Sodome (1888) et de Gomorrhe (1889) sous le pseudonyme Henry d'Argis. » Disons d’abord qu’il s’agit de Henri et non de Henry, comme en témoignent non seulement son nom sur les pages de titre mais sa signature elle-même sur l’envoi à Pierre Loti. Partout sur Internet (je pense surtout à tous les sites qui mettent en vente des exemplaires de Sodome ou toutes les notices de maisons de ventes aux enchères), ces deux ouvrages sont attribués à cet Alphonse Berty. J’ai vainement cherché l’origine de cette information qui est abondamment répétée et qui, à force de répétition, a fini par devenir presque une vérité.

Pourtant, une recherche un peu plus approfondie permet de trouver un Henri d’Argis qui a existé sous ce nom-là, dont rien ne permet de penser qu’il n’est pas l’auteur de ces ouvrages. On le trouve dans l’entourage de Paul Verlaine. Jean-Jacques Lefrère, cet érudit malheureusement trop tôt disparu, dont la science est rarement mise en défaut, dit, dans sa publication de la correspondance d'Arthur Rimbaud :

Henri d'Argis de Guillerville, qui était né en 1864 à la Ferté-Gaucher, appartenait à une famille de noblesse de robe du XVIIe siècle. Il mourut à l'âge de trente-huit ans. Verlaine préfaça son roman Sodome, paru en 1888. Ferdinand Bac, dans son Journal de l'année 1919, à la date du 22 juillet, évoque le souvenir de D'Argis à l'occasion d'un déjeuner chez Philippe Berthelot : « Je parle d'un ami commun du Quartier Latin de 1880, un étrange bohème que Berthelot a beaucoup connu, d'Argis de Guillerville, un ami de Maurice Barrés, morphinomane, génie manqué, tapeur, poète, romancier, médecin, organiste, vivant avec Moréas et Verlaine. »

En réalité, il est mort à Paris à trente-deux ans et non trente-huit, le 19 août 1896. Il y a beaucoup d’autres renseignements que l’on peut trouver sur lui en cherchant. Mais ce n’est pas le propos de mon message.

Le mystère n’est donc pas de savoir qui est véritablement l’auteur de ces livres, car, de fait, il n’y a pas de mystère, mais d'où provient cette attribution à un obscur Alphonse Berty. En effet, lorsqu’on fait des recherches sur un éventuel auteur appelé Alphonse Berty, on ne trouve rien, sauf à le confondre avec l'écrivain et historien de Paris Adolphe Berty, mort en 1867, bien avant la parution de ces livres.