Cette gravure vient de rejoindre ma collection :

Amateur de beaux livres, passionné par la culture homosexuelle, je partage ma passion sur ce blog. Je propose une promenade au sein d'une bibliothèque personnelle, en espérant que cela créera de l'échange et fera découvrir à certains la richesse de la culture littéraire homosexuelle. J'espère vous offrir de nombreuses découvertes dans l'immense continent de la littérature et de l'histoire homosexuelles, notre patrimoine commun.

Lorsque l'amour des livres rencontre l'amour des garçons !

mardi 21 novembre 2023

Une gravure d'Elie Grekoff

vendredi 3 novembre 2023

L’Homosexualité en Allemagne, d'Henri de Weindel, 1908

Mais je n'ai compris que plus tard ce qu'était l'homosexualité. J'avais presque dix-sept ans et en me rendant de Guéret à Limoges avec ma mère, j'ai aperçu un livre en devanture dont le titre m'a bouleversé « L'Homosexualité en Allemagne ». Je l'ai acheté. On y parlait de familiers de Guillaume II qui avaient été proscrits de Ia cour lorsqu'on avait découvert leurs mœurs. J'ai tout compris à ce moment-là de la passion que j'avais connue à treize ans. C'était mon premier amour en quelque sorte. Cela reste dans ma vie comme un monument.

Dans cet extrait d’un entretien donné par Marcel Jouhandeau aux Nouvelles Littéraires, en novembre 1971, on prend pleinement conscience de la difficulté pour un homosexuel du début du XXe siècle pour comprendre la nature des sentiments qu’il ressentait et pouvoir mettre des mots dessus. Ce qu’il ne dit pas mais que l’on perçoit, c’est que son esprit en éveil était à la recherche de ces sources d’informations qui lui manquaient tant. Et c’est un livre dans une devanture, « dont le titre m'avait intrigué », qui a répondu à son attente. Il dit par ailleurs que le sens du mot « homosexualité » lui était étranger (Entretiens avec Élise et Marcel Jouhandeau, 1966).

Homosexualité !... C'était un mot nouveau pour les oreilles françaises, lorsque, en octobre 1907, il rebondit, lancé depuis les marches du trône allemand, jusque parmi les colonnes des gazettes, dans un grand tumulte de scandale.

Qu'est-ce donc que ces homosexuels, qui firent tant parler d'eux depuis cette époque et qui provoquèrent l’indignation de l’Europe entière et, aussi, de la vertueuse Amérique ?

Quelles sont exactement les mœurs de ces hommes, dont le pourcentage n'atteint pas à moins de 2,2 % de la masse de leurs concitoyens, et qui se livrent à la culture d’un sentiment, dont le nom, au moins, n’était guère répandu, en dehors des frontières allemandes, avant que l’affaire Harden éclatât ?

C’est pour répondre à cette question qu’Henri de Weindel publie ce livre, dont la table des matières montre qu’il souhaite l’aborder sous tous ses aspects. Il s’agit bien d’une « étude documentaire » comme l’annonce le sous-titre, on pourrait presque parler d’une étude scientifique.

Assez curieusement, dès le début de l’ouvrage, il introduit une distinction entre les homosexuels « sensuels » et « intellectuels » :

L'homosexualité, donc, d’après Krafft-Ebing et d’après maints autres docteurs germains qui se sont spécialisés dans cette question, n'implique pas obligatoirement des relations charnelles entre ceux qui se livrent à cette passion contre nature. Les homosexuels allemands se divisent ainsi en deux catégories bien distinctes : les sensuels, qui vont au commerce de la chair ; les intellectuels, qui se limitent, en l’accompagnant de caresses sans doute, mais point de caresses définitives, au contact de l'esprit et qui s’exaltent dans le sens du lyrisme.

Plus loin, il reprend cette distinction en d’autres termes, entre l’homosexuel militant (il dit aussi l’inverti sexuel) et l’homosexuel sentimental. Il faut entendre le mort « militant » dans le sens de « pratiquant ». Comme il le dit dans le texte ci-dessus, cette séparation en deux classes d’homosexuels masculins est propre à l’Allemagne. Il l’utilisera tout au long de l’ouvrage, tout en reconnaissant que l’homosexualité « sentimentale » lui paraît « mal compréhensible pour les cerveaux français ».

Dès le début de l’ouvrage, il place aussi son propos dans le cadre des actions pour l’abolition du paragraphe 175. Même s’il garde volontiers une distance vis-à-vis de son sujet, il apparaît assez clairement qu’il penche du côté des abolitionnistes, même s’il est plus motivé par des considérations pratiques que par une volonté de défense et de protection des homosexuels.

Un des intérêts majeurs de ce livre est de s’appuyer sur les études statistiques menées en Allemagne pour décrire plus précisément le niveau de l’homosexualité masculine dans la société. Il y consacre un chapitre entier, le chapitre IV, « Un peu de statistique ». Il utilise les travaux du Comité scientifique humanitaire de Magnus Hirschfeld (Wissenschaftlich-humanitäre Komitee) à qui il rend, dans une certaine mesure, hommage pour son travail de statisticien et ses actions en faveur de l’abolition du paragraphe 175.

Ce livre est très riche sur la vie homosexuelle en Allemagne. Même si, parfois, apparaissent des formulations qui trahissent des jugements de valeurs (« les anormaux », « l’état morbide des homosexuels », « la conviction que leur anormalité est normale apparaît telle chez ces exaltés »), le ton général choisi par l’auteur est une forme de distance scientifique à l’égard de son sujet. Cela lui permet donc d’aborder tous les aspects de la vie homosexuelle, soit en ce qu’elle peut avoir de commune à tous les pays, soit en ce qu’elle peut avoir de propre à l’Allemagne du début du siècle. Sur ce dernier point, au fil de la lecture, dans le chapitre sur la prostitution, l’usage de certains prostitués de se travestir en femmes pour exercer leur « commerce » , les annonces dans la presse, dont il reproduit quelques exemples, les couples réguliers, les noms savoureux que l’on donne aux prostitués militaires selon leur spécialité (Ulanenjuste : Augusta, des Uhlans ; Dragonerbraut : la fiancée des Dragons ; Kürassieranna : Anna, des Cuirassiers ; Kanoniersche : l’« Artilleuse » ; Schiesschulsche : celle de l’École de Tir, etc.) apparaissent plus particulièrement propres à l’Allemagne selon Weindel.

« J'ai confessé, écrit-il, des milliers de gens, enfants et vieillards, hommes et femmes, paysans et citadins, aristocrates et plébéiens, et je puis certifier ceci, en pleine connaissance des faits de la cause, c’est qu'il existe un phénomène que nous devons considérer comme un fait acquis, à savoir que l'amour charnel n'est pas lié exclusivement à la fréquentation du sexe opposé.

« Dans quelle classe de la société ai-je rencontré le plus d’homosexuels ? Je ne saurais jamais le dire. Je n’ai trouvé entre les puissants et les humbles, entre les hommes des villes et les hommes des champs, entre les riches et les pauvres, aucune différence appréciable à cet égard. Si on me demande encore lequel, du penchant normal ou du penchant homosexuel, pousse, le plus impérieusement, à l'action sensuelle, je devrai répondre, à mon vif regret, que c’est au penchant homosexuel, que l'individu a le plus de peine à résister.

« Voici, du reste, quelques exemples que les pénitents, m'ayant fait confession des faits que vous allez lire, m'ont autorisé à citer :

[Un jeune homme de vingt ans qui a des relations avec un autre homme habitant la même maison]

« — Quelquefois [j’ai essayé de résister], surtout au début, mais il ne cède pas. Il dit que sous la menace de la guillotine ou de la potence, il viendrait quand même vers moi. Et il se traîne à mes genoux, et il me supplie, les mains jointes, et... je ne sais plus lui résister. »

« Le deuxième cas que je désire citer, concerne un paysan âgé. Il est marié et père de plusieurs enfants. Peut-être ne dédaigne-t-il pas assez les appels de l'alcool, mais en dehors de ce défaut, c’est un homme très honnête, très loyal et très droit.

[…]

« — Le sexe féminin ne vous tenta donc pas ?

« — Aucunement… Jamais il ne m'a tenté.

Si ce livre aide à réviser quelques idées préconçues sur l’homosexualité masculine, il adhère cependant à la conception largement partagée à l’époque que l’homosexuel est en réalité une femme, comme H. de Weindel l’avance de manière assez catégorique dans le chapitre « Galerie d’ancêtres » : les homosexuels « sont tout à fait des femmes si l’on ne considère que leurs sentiments, leurs aspirations et jusqu’à leurs manières. » Il termine d’ailleurs le chapitre par « C’est une âme féminine dans un corps masculin. » Reconnaissons que cette manière de voir a longtemps perduré. Pour revenir sur un message précédent, Proust fait de la théorie des « hommes-femmes » le pivot de sa description de l’inversion dans la Recherche.

Il y a chez Weindel un goût pour les catégorisations – on pourrait parler de taxinomie – qui, avec notre regard d’aujourd’hui, peuvent paraître simplistes, voire simplificatrices à outrance. La distinction entre les homosexualités matérielle (ou militante, ou pratiquante) et intellectuelle (ou sentimentale) en est un bon exemple. Cette démarche d’analyse montre cependant un désir sincère de comprendre et ensuite d’expliquer et exposer. Elle lui permet de présenter quelques personnalités d’homosexuels dans la « galerie d’ancêtres ». Les principaux sont Platen, Winckelmann et Louis II, qu’il considère, à l’instar de Platen, comme « la figure la plus caractéristique » de sa galerie, entre autres parce qu’il allie en lui les deux « manifestations » qui lui servent de fil rouge dans son portrait de l’homosexuel allemand : « l’homosexualité matérielle et l’homosexualité sentimentale ». Cette démarche d’analyse lui évite le risque des discours vagues ou généraux qui ne font que masquer la diversité et la richesse du monde homosexuel. Appliquée à la littérature, elle lui permet d’introduire son chapitre sur la « Littérature homosexuelle » :

On peut la classer, tout de suite, en trois grandes catégories : la littérature — généralement médicale ou juridique, — qui traite des faits d’homosexualité ; la littérature comportant des allusions à l'homosexualité ou des épisodes homosexuels ; la littérature purement homosexuelle, basée, dans son imagination, sur des faits d'homosexualité, et due, en majeure partie, à des homosexuels.

Ce livre se veut aussi une analyse de l’impact de l’affaire Eulenburg sur l’image de l’homosexualité en Allemagne et sur les actions des différents comités, et plus particulièrement sur celui d’Hirschfeld, pour l’abolition du paragraphe 175. Il semble conclure que cette affaire, plutôt que favoriser une prise de conscience, a eu l’effet inverse sur le jugement des Allemands, comme le souligne le dernier paragraphe du livre. H. de Weindel se montre même sévère avec les erreurs de Hirschfeld lors de son témoignage au procès de Moltke ou avec les « excès » des suiveurs de Hirschfeld (il cite Adolf Brand). Il semble convaincu qu’il faut abolir le paragraphe 175. Tout son livre va dans ce sens. Il semble admettre que l’homosexualité existe, partout et dans toutes les classes de la société. En revanche, on le sent réticent, et parfois hostile, selon les passages, à une vision de l’homosexualité qui serait non plus vue comme quelque chose d’anormal, mais seulement comme une variante des conduites amoureuses et sexuelles. Le chemin est peut-être trop difficile, trop long et trop loin de ce que la société acceptait d’entendre. C’est aussi ce qui rend ce livre attachant – je l'ai lu avec passion cet été – , c’est qu’il est toujours sur le fil du rasoir, pouvant d’un côté tomber dans une dénonciation virulente de l’homosexualité ou, d'un autre côté, promouvoir une vision apaisée. Le temps viendra bien plus tard pour cela.

La parution du livre est annoncée par des encarts comme celui-ci publié dans Le Rire, du 15 février 1908.

Malgré mes recherches, je n’ai pas réussi à identifier F.-P. Fischer et rien dans l’ouvrage ne permet de le faire. Je suis enclin à penser qu’il s’agit de l’informateur d’Henri de Weindel en Allemagne qui lui a fourni les données qu’il a commentées et publiées dans son livre. Peut-être s’agissait-il d’un journaliste ou d’un membre du Comité scientifique humanitaire de Magnus Hirschfeld.

Pour les esprits précis :

Il y a une incohérence de dates dans les propos de Marcel Jouhandeau puisqu’il dit qu’il « avai[t] presque dix-sept ans » lorsqu’il a découvert le livre, soit dans la première moitié de 1905, alors que le livre n’a paru qu’au début de 1908, alors que Marcel Jouhandeau avait presque vingt ans.

Selon un usage courant en français, le nom d’Eulenburg a été en parti francisé en Eulenbourg dans les articles et les livres parus à l’époque, ce qui fait que l’on peut encore trouver cette forme lorsqu’on parle de l’affaire. Il est préférable de garder l’orthographe originale, au risque d’avoir une cohabitation des deux formes lorsque on cite des textes de l’époque.

Un outil de Google permet d’identifier les occurrences du mot « homosexuel » dans les ouvrages et la presse en France. Comme on le constate, jusque vers 1940, ce mot était très peu utilisé. On comprend mieux le propos d'Henri de Weindel en introduction et la remarque de Marcel Jouhandeau sur la faible connaissance du mot au moment de l'affaire et comment celle-ci a contribué à le faire entrer dans l'usage.

Description de l'ouvrage

Henri de Weindel & F.-P. Fischer

L’Homosexualité en Allemagne.

Étude documentaire & anecdotique.

Paris, Société d’Édition et de Publications, Librairie Félix Juven, [1908], in-8° (190 x 120 mm), [4]-319 p.

Ce livre est accessible en version numérisée sur Google Books : lien.

Il est présent à la Bibliothèque nationale, à l'Arsenal, à la Bibliothèque inter-universitaire de Médecine de Paris, dans le fonds franc-comtois de la bibliothèque de Lons-le-Saunier et le fonds Hérelle de la médiathèque de Troyes.

Il existe peu de recensions de cet ouvrage au moment de sa parution. Dans un journal où on ne l'attendrait pas, Le Signal de Madagascar et dépendances, un long article en première page d'Henri de Busschère se montre très favorable au livre et, indirectement par la publicité qui en est faite, plutôt ouvert sur la question de l'homosexualité (Lien vers l'article).

Signalons que L’Homosexualité en Allemagne, Derrière « Lui », de John Grand-Carteret a été réédité par les éditions GayKitschCamp : cliquez-ici.

samedi 21 octobre 2023

Glane : Leonor Fini

Je reprends la tradition des « glanes » que j'avais un peu délaissée ces derniers temps. C'est ce beau portrait de Leonor Fini qui m'a donné l'envie de partager cette découverte.

|

| Portrait d'Antonio Ruiz Soler, 1950 |

J'aime l'œuvre de Leonor Fini et j'aime ses portraits, toujours un peu raides, presque un peu gauches, qui savent admirablement rendre toutes les ambiguïtés des personnalités (je pense en particulier au beau portrait de Jean Genet). Elle sait faire surgir la part de douceur, de fragilité, je dirais même de tendresse, que l'on peut déceler dans un visage comme celui-ci. C'est une œuvre à redécouvrir. Quelques dessins d'elle sont montrés à Beaubourg, dans l'exposition Over the Rainbow. Ils illustrent La Galère, de Jean Genet. Je les avais présentés sur ce site : La Galère. (Autre article sur la plaquette de Jean Genet : Lettre à Leonor Fini).

Sur Antonio Ruiz Soler, je reprends la notice du catalogue de vente :

Antonio Ruiz Soler est l’un des danseurs les plus réputés du XXe siècle, mêlant tous les courants de la danse ibérique. Enfant prodige, il entame rapidement des tournées en Europe et Amérique latine avec sa partenaire Rosario dont il se sépare en 1952 pour entamer une carrière solo. Ce portrait par Léonor Fini est un rare témoignage de sa présence en France. Il illustre la première de couverture du livret du Ballet Espagnol au théâtre de l’Empire. Fini est en effet très proche du milieu du spectacle, pour lequel elle livre des dessins de costumes.

mardi 10 octobre 2023

Proust, roman familial, de Laure Murat

Un livre fait l’événement dans le petit monde des proustiens, voire parfois des proustinolâtres. C’est le dernier essai de Laure Murat, Proust, roman familial.

Si je dis en partie, c’est que le livre est beaucoup plus riche que cela. Dans de nombreux commentaires ou critiques que j’ai pu lire, dans une émission intéressante de France Culture ("J'en ai marre qu'on dise que Proust est difficile"), dans les avis des critiques du Masque et la Plume, lors d’une rencontre à laquelle j’ai participé à l’Hôtel littéraire Le Swann à Paris, cet aspect que je viens d'évoquer est très (trop ?) largement cité, semblant réduire ce livre à cette parenté entre l'univers personnel de Laure Murat et l'univers proustien. S’il n’y avait que cela, il est probable que ce livre m’aurait seulement intéressé. En réalité, il m’a touché, pour deux raisons qui en font pour moi, et j’espère pour d’autres, toute la valeur. C’est d’abord un magnifique livre sur le pouvoir de la littérature. Pouvoir d’un écrivain comme Proust qui, par la richesse de son œuvre, la précision de son style, sa capacité à mettre à jour tous les ressorts de la psyché humaine offre à chacun – et pas seulement à ceux qui se reconnaissent dans son monde – un formidable outil pour se connaître, se construire, être au monde. Mais aussi pouvoir plus général de la littérature comme « outil » pour explorer les profondeurs, voire les obscurités, de l’esprit humain. Dans un très beau chapitre, probablement un de ceux qui m’a le plus ému (car ce livre n'est pas seulement un essai, c'est surtout une œuvre littéraire qui active tous les sentiments et toutes les émotions qui peuvent naître d'une lecture), Laure Murat évoque la figure de son père dont elle nous trace un beau portrait. Elle met en valeur sa culture littéraire et ses qualités de lecteur, ce qui visiblement le singularise dans ce milieu. Elle s’interroge sur ce roman qu’il n’a pas pu, pas voulu écrire, peut-être par « nonchalance » ou par peur, et donc sur la place de la littérature dans la vie de son père qui se serait révélée être plus une échappatoire que l’exploration exigeante de « l’obscurité intérieure » ou « la porte d’entrée vers les profondeurs. ». Et c’est là que ce livre prend aussi une dimension personnelle pour chacun – cela a évidemment été le cas pour moi – en se questionnant : « Et pour moi, qu’est-ce que la littérature ? » Si je m’étais permis, et si le contexte s’y était prêté, j’aurais volontiers posé la question à Laure Murat de savoir si elle considérait ses essais comme répondant à son exigence littéraire ou, au contraire, si, dans son cheminement d’écrivain, après cet essai, viendrait le temps du roman, comme une forme d’aboutissement. J’ai cru comprendre qu’elle avait écrit un roman sous le pseudonyme d'Iris Castor, mais la moue qu’elle a faite lorsqu’il a été évoqué lors de cette rencontre me fait penser qu’elle ne le voit pas comme un aboutissement.

Cet essai est aussi une belle réhabilitation du rôle et de l’importance de Marcel Proust dans l’histoire de la visibilité et de la place de l’homosexuel dans la société. Comme un écho à ma remarque sur son absence totale dans l’exposition Over the Rainbow, il est de bon ton de brocarder une forme d’homophobie chez lui, de trouver que sa présentation des « invertis » est bien ambigüe en paraissant ridiculiser, voire stigmatiser, ceux-là mêmes qu’il veut faire exister littérairement. Et sa « théorie » des hommes-femmes, dont le baron de Charlus semble l’archétype, est bien datée et guère opérante pour se construire comme homosexuel. Et pourtant, comme le dit si bien Laure Murat (quoique de manière un peu jargonneuse), en répondant à cette question : « Comment concevoir qu’une fresque aussi négative, parfois dégradante, souvent cruellement drôle, puisse transmettre tant de force et d’énergie ? » :

Secondaire, décalé, anecdotique par rapport à la norme et à la majorité, l’homosexuel-le, jusque-là cantonné-e à la couleur locale des amours spéciales et des comportements contrenature, gagne avec Proust le statut de sujet. Qu’importent les jugements de valeur d’une Recherche passablement homophobe, Proust change de façon radicale le régime du sujet minoritaire, en le débarrassant de sa condition particulière pour le faire accéder à l’universalité.

Et je crois que ce livre m’a donné l’envie de relire la Recherche du temps perdu.

Hasard de mes lectures, dans le lot d'ouvrages parmi lesquels se trouvait L’Exilé de Capri, dont j’ai parlé récemment, j’ai découvert une petite curiosité : C’est un Charlus !, un livre sur l’homosexualité dans la Recherche, par un certain Bernard Meyer. Livre intéressant qui donne une vision complète et factuelle du sujet, sans convoquer aucune théorie, mais au plus près du texte. Visiblement, c’est un ouvrage rare (il n’est même pas à la BNF) qui présente la curieuse particularité d’avoir été publié et imprimé à Phnom Penh, en République Khmère, en 1974. Proust et ses commentateurs ne cesseront jamais de nous impressionner !

mercredi 27 septembre 2023

L'Exilé de Capri, de Roger Peyrefitte, 1959

Jacques songeait qu’à l’origine même de son goût pour Capri, dont sa rencontre avec Nino était la conséquence, il y avait une phrase de ce brave homme sur « les éphèbes de Tibère ».

Il espérait que cet ouvrage [Et le feu s'éteignit sur la mer...] relancerait une carrière à laquelle n’avait même pas profité le scandale et il ne voulait rien négliger pour cela. Aussi avait-il décidé d’aller à Paris sonner les cloches. Nouguès, venu chez lui faire un opéra de Quo vadis ? lui suggérait de fonder une revue : c’était un moyen d'imposer au monde des lettres el d’aider la carrière d’un livre. Cette idée le séduisit. Il se donnait déjà l’illusion de jouer un rôle par le seul fait d’être abonné à presque toutes les revues de l’Europe : lequel ne jouerait-il pas, s’il en dirigeait une ? Oui, il fonderait une revue, la plus indépendante des revues : elle serait mensuelle, illustrée, luxueuse et s’appellerait Akadémos. Ce nom évoquerait la villa Lysis, en évoquant celui de Platon, qui n’en pouvait mais.Il partit pour Paris, avec Jean Nouguès et Nino, s'installa d’abord à l'hôtel Chatham et fut enchanté de ses premières tentatives.

Être privé de génie, lorsqu’on en rêve, doit être le pire des supplices.On devine que des faibles s’imaginent trouver dans cet écart sexuel et le faste de mauvais aloi qu’il entraîne, un dérivatif à leur impuissance créatrice.[…] j’ai toujours eu vive répulsion pour une certaine petite fleur bleue des enfers.Fersen reste l’exemple de ce bric-à-brac gréco-préraphaélitico-modern’style.

J'ai trouvé un exemplaire du tirage de tête, sur papier alfa (un papier que j'aime particulièrement pour la douceur de son toucher, papier qui semble avoir disparu de l'usage). Il porte un bel envoi à une personne proche « admirable compagnon de voyage au pays de l'Exil » (j'ai masqué le nom du dédicataire) :

[Édition de 1959] :Jacques ne prétendait pas pervertir les garçons qui le fréquentaient, mais les rendre heureux par la découverte de la beauté et de la liberté. [...] Lorsqu'il voyait l’effet du feu qu’il soufflait, il rappelait aux catéchumènes que sa maison était un temple et il les dirigeait vers la garçonnière ou frissonnière d’Hamelin de Warren. Ce qui se passait entre ces murs-là, ne le regardait pas.[Édition de 1974]Jacques ne prétendait pas pervertir les garçons qui le fréquentaient, mais les mettre à l'aise dans leur perversion. [...] Lorsqu'il voyait l'effet du feu qu'il soufflait, il dirigeait les catéchumènes vers sa salle de bains ou donnait secrètement rendez-vous à l’un d'eux dans la garçonnière ou frissonnière d'Hamelin de Warren.

lundi 11 septembre 2023

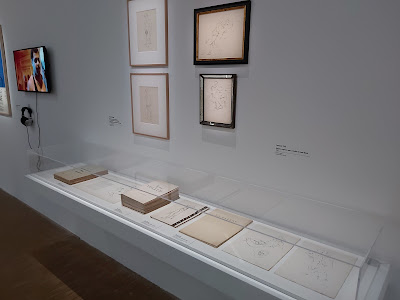

Over the Rainbow, une belle exposition LGBT+ à Beaubourg

|

| Jean Cocteau, Soldat endormi, 1948-1950 |

Après un début d’exposition consacré au Paris lesbien de l’entre-deux-guerres, « Portrait du Paris-Lesbos », le premier artiste gay à l’honneur est Jean Cocteau. Comme souvent, tout au long du parcours, certaines personnalités sont mises en avant, sans que les choix (et donc les absences) soient expliqués et justifiés. Ceci étant dit, il est heureux de rappeler l’importance de Jean Cocteau pour la visibilité homosexuelle dans les années 1920, même si, me semble-t-il, André Gide a probablement été plus déterminant pour cette cause. Pour évoquer ce dernier, seul un des rares exemplaires du Corydon est présenté, à côté du Livre blanc, de Cocteau. On pourrait aussi parler de l’absence totale de Proust.

Dans cette même section, une belle vitrine nous rappelle qu’à côté de ces quelques monstres sacrés, des auteurs comme René Crevel ou Pierre de Massot ont aussi, à leur niveau, défendu la sensibilité homosexuelle. Un beau choix de livres du premier est là pour illustrer cette littérature.

Le cartel de présentation n’occulte pas qu’il a été « la cible régulière d’une critique littéraire homophobe, notamment de gauche ». Il aurait été judicieux de rappeler que René Crevel a souffert dans sa chair de cette homophobie, en particulier de celle de ses « amis » surréalistes. Il l’a payé au prix de sa vie.

Probablement à cause de ma fibre littéraire et bibliophilique, j’ai été particulièrement sensible à tous ces livres, souvent rares et introuvables, mis à l’honneur. L’exposition ne se résume pas à cela. Ces quelques photos illustrent ce qui a retenu mon attention, m’a plu, m’a même ému.

|

| Quelques photos, dont Voinquel |

|

| Une vitrine consacrée au bal de Magic-City et aux photos de Brassaï. |

|

| Affiches du film Querelle, par Andy Warhol |

|

| Vitrine Jean Genet |

|

| Vitrine Jouhandeau et Arcadie |

|

| Un inédit de François-Paul Alibert : La Couronne de pines |

|

| Section consacrée à Jean Boullet |

|

| Jean Boullet : portrait de Kenneth Anger |

Amateur de Jean Boullet dont j’ai souvent parlé ici, j’ai apprécié cette belle vitrine en son honneur et ces quelques peintures. S'il mérite d’être connu et reconnu, la large place qui lui est faite dans l’exposition est bien supérieure à son impact et à son influence réels, somme toute faibles, sur la visibilité homosexuelle.

Sur cette première partie, on peut tout de même regretter que la sélection d’œuvres présentées reste, si j’ose dire, bien classique : Cocteau, Genet, le Magic City, Voinquel, etc. comme si, au-delà ou à côté de ces personnalités ou événements bien connus, il n’avait pas existé – et je ne parle que de la France – un foisonnement d’initiatives, d’œuvres, d’artistes, de lieux qui ont, à leur manière, plus secrètement, travaillé à donner une plus grande visibilité au monde « inverti », pour utiliser un mot de l’époque. Peut-être que mes travaux récents sur la subculture gay des années 20-30 ou sur La Petite Chaumière, le premier cabaret de travestis de Paris, m’ont ouvert à cette redécouverte des sensibilités homosexuelles des années d’entre-deux-guerres. La seule exception à ce que je viens de dire est une riche section consacrée à la chanson de cette même époque.

À mi-parcours, l’exposition change assez brutalement dans la nature des documents présentés. Cela correspond à la période 1960-1970 avec l’apparition d’un militantisme plus politique, la « libération homosexuelle », puis le militantisme lié à l’épidémie du SIDA. C'est aussi le moment où apparaît la culture queer, comme une culture avec ses propres règles et son identité. Là-aussi, il est difficile de savoir si c’est un choix délibéré, mais, d’une première partie centrée sur les œuvres littéraires, d’expression française, on bascule vers les supports éphémères : journaux, revues, fanzines, tracts, etc., dont beaucoup sont en anglais. C’est un choix judicieux car cela nous rappelle que les messages peuvent passer par d’autres médias que le livre, avec une diffusion plus large. La conséquence est qu’on finit par oublier que la littérature, les essais, les « queer studies » ont continué à accompagner ce mouvement de visibilité et, parfois, de lutte de la cause homosexuelle jusqu'à aujourd'hui. Ces quelques photos sont là pour illustrer mon propos sur ce changement dans les documents présentés :

Le catalogue est à l’image de l’exposition par ses choix et ses absences, même s'il est beaucoup plus riche. Il est organisé en courts chapitres illustrés qui reprennent, en les approfondissant, les thèmes ou documents présentés. Dans l'introduction, Nicolas Liucci-Goutnikov donne probablement la réponse aux principes qui ont prévalu dans la sélection des œuvres exposées :

Il en va sans doute de même des œuvres dont la vaste, quoique souterraine, constellation se dessine ici : elles n’ont pas nécessairement d’« élément commun », mais elles répondent, chacune dans son propre idiome, aux poncifs homophobes, et produisent des contre-représentations susceptibles de combler les insuffisances de l'imaginaire collectif et de permettre ainsi de fécondes identifications pour les « minorités érotiques ».

Le mot « constellation » me semble particulièrement bien choisi pour exprimer en même temps l'idée de diversité, de liens ou passerelles à créer entre les documents et les époques, mais aussi d'apparent désordre. Une constellation n'a pas vocation à représenter la totalité du sujet qu'elle traite. Elle doit permettre de « fécondes identifications » à chacun.

Pour quelqu’un qui découvrirait cette culture homosexuelle, le catalogue ouvre des portes, des pistes pour aller plus loin. Ce n'est pas un catalogue scientifique de l'exposition, mais plutôt l'utile et bien illustré complément à la visite. Il ne faut pas y chercher une synthèse sur l’expression homosexuelle écrite et graphique de 1920 à nos jours, ni même d’ailleurs sur l’histoire de l’homosexualité. Ce n'est pas son objectif, même si, au passage, notons que cette synthèse reste à faire.

En résumé, une très belle exposition, nécessaire pour nous rappeler la richesse et la diversité des cultures homosexuelles, de belles pièces exposées, un plaisir pour les yeux.

|

| Tableau de Jean Boullet |

P.S. :

Comme l’explique la présentation de l’exposition, les pièces présentées proviennent essentiellement des collections de la Bibliothèque Kandinsky, qui se sont récemment enrichies de plusieurs centaines d’items, « grâce au soutien institutionnel de Gilead Sciences ». Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un grand groupe pharmaceutique américain qui pèse près de 30 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé le motif de la « générosité » de cette entreprise, ni la nature exacte des liens avec le centre Beaubourg.