Je poursuis mon travail de réédition de textes de la culture gay, devenus introuvables, toujours avec l'aide précieuse et bienveillante de mon éditeur, Patrick Cardon, des éditions GayKitschCamp.

Vient donc de paraître :

Tu seras seul, d'Alain Rox [Marcel Rottembourg], Mémoires d'un homosexuel de la Belle Époque aux Années Folles, avec une présentation, des notes et un dossier par moi-même.

|

|

Lorsque Marcel Rottembourg (1889-1944) écrit ses mémoires dans les années trente, publiés en 1936 sous le titre un peu amer de Tu seras seul, il nous livre un témoignage riche et passionnant sur vingt-cinq ans de la vie d’un homosexuel de la Belle Époque aux Années folles. C’est une archive sans équivalent sur la découverte de l’homosexualité, le difficile dévoilement à soi-même et aux autres, l’acceptation de sa différence par lui-même, ses parents et ses amis. C’est aussi un tableau vivant de la vie gay à Paris, dans les années vingt, entre bars, rencontres et amours.

La publication de ce texte est complétée de nombreuses notes sur la vie de Marcel Rottembourg, éclairant ses origines, son milieu et son histoire personnelle. Elle comprend aussi un dictionnaire des lieux qu’il a fréquentés, ce qui contribue à enrichir la géographie du Paris gay des années vingt avec des établissements rarement étudiés ou cités jusqu’à maintenant : Chez ma Belle-sœur, Le Tanagra, Le Thé Récamier, La Taverne liégeoise, etc.

Je présenterai ce livre le vendredi 25 octobre, à 19 h, à la librairie Les Mots à la bouche, 37, rue Saint-Ambroise, 75011 Paris.

Pour le commander : https://www.helloasso.com/associations/gaykitschcamp-cardon/boutiques/catalogue

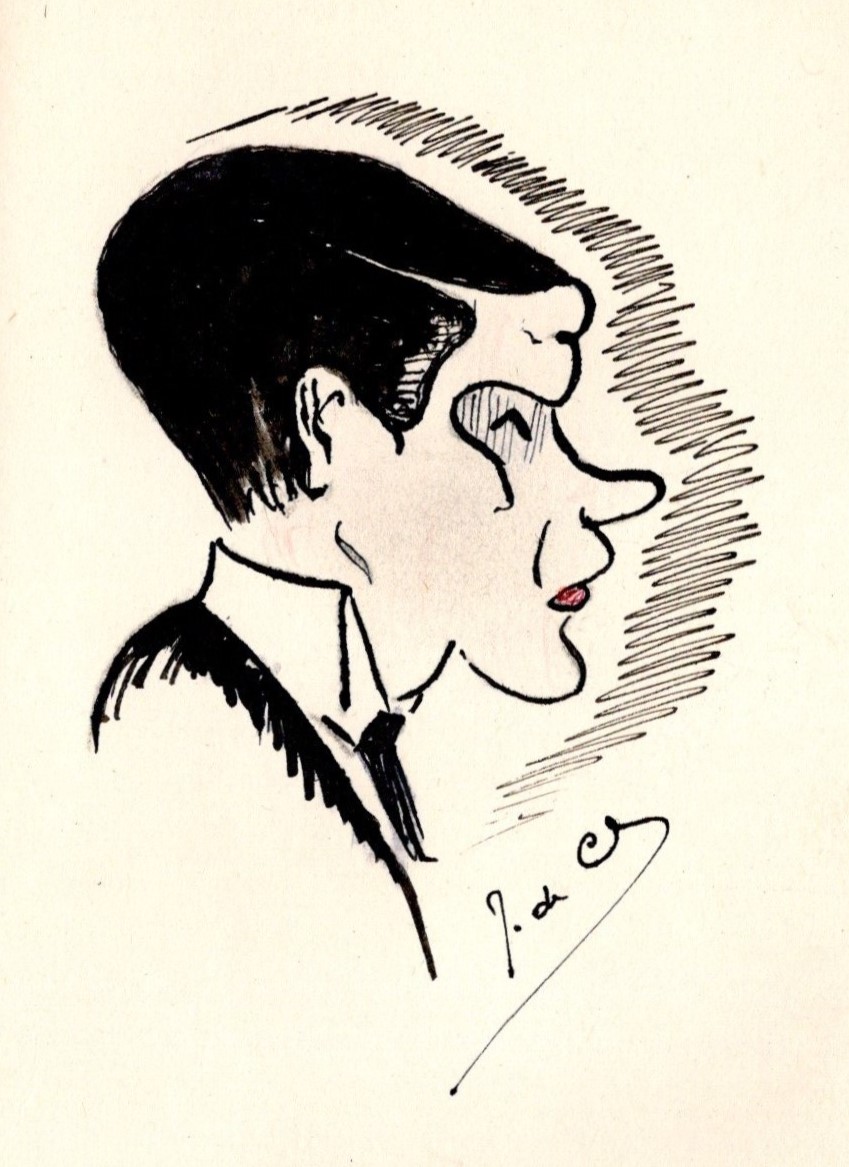

Le dessin de couverture a été réalisé par un jeune graphiste, João Delfim, dont j'avais déjà parlé sur ce blog : cliquez-ici.

J'ai découvert ce livre lorsque je travaillais sur la réédition d'Adonis-Bar et l'histoire du cabaret La Petite Chaumière. Je l'ai parcouru pour la première fois à la Bibliothèque nationale. Certains ouvrages, comme celui-ci, ne sont consultables que sous forme de microfiches, ce qui en rend la lecture très pénible, voire rebutante. J'avais trouvé le passage où Roland Terrier (le nom du personnage dans le livre) se rend dans le cabaret. Malgré l'inconfort de cette découverte du texte, j'avais déjà senti qu'il y avait quelque chose dans ce livre qui méritait d'aller au-delà d'une simple référence documentaire pour l'histoire d'un cabaret parisien.

Après quelques recherches, j'ai appris qu'il existait un autre exemplaire dans une bibliothèque publique, la bibliothèque du Saulchoir, à Paris, qui conserve les collections de la province dominicaine de France, autrement dit une bibliothèque religieuse. J'y suis donc allé un matin de juin 2023 et j'ai passé quelques heures à découvrir véritablement ces mémoires. J'ai trouvé cette confession si belle et si riche, avec une qualité littéraire telle, qu'il m'a paru évident qu'il fallait faire connaître cette œuvre. Rapidement, j'ai eu le pressentiment qu'au-delà de la mise au jour d'un beau texte, bien écrit, fin, émouvant, il y avait aussi un intérêt documentaire à l'étudier et le partager. Comme je crois aux signes, quelques semaines plus tard, je trouvais un exemplaire dans un lot de livres que je venais d'acheter, provenant de la bibliothèque d'un érudit de notre histoire gay. J'avais maintenant cet ouvrage chez moi et il devenait évident que je devais le publier. En septembre de l'année dernière, j'ai commencé le travail souvent long et laborieux de transcription du texte (plus de 400 pages !), même si les outils de scan et de reconnaissance de caractères allègent une partie de la charge. Ensuite, j'ai commencé les recherches d'identification de l'auteur, puis, ayant trouvé une piste, je me suis lancé dans un patient travail pour reconstituer sa vie, son entourage, les lieux qu'il avait fréquentés, etc.

C'est le résultat de dix mois de travail que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. À la différence de mes précédentes rééditions, j'ai fait le choix de renvoyer toutes les notes à la fin du l'ouvrage. Je souhaite que le lecteur, comme moi, découvre ce texte tel qu'il nous a été donné à lire en 1936. Pour ceux qui veulent aller plus loin, savoir qui était tel ou tel personnage, ou quel était tel ou tel lieu où il avait l'habitude de se rendre, il pourra approfondir la lecture avec les notes, les annexes et les documents que je mets à sa disposition.

J'espère toujours que le lecteur percevra toute la charge émotionnelle qui se cache derrière chacune des découvertes qui permettent de dévoiler tout ce qui était initialement caché dans ce texte. Lorsque j'ai trouvé l'acte de mariage de Marcel Rottembourg dans l'état civil parisien, j'ai compris que je venais de découvrir la clef d'entrée dans l'identification du personnage principal. À charge pour moi, ensuite, de poursuivre le chemin et de dérouler les investigations. Lorsque j'ai découvert ses bulletins scolaires aux archives de Paris, que j'ai identifié ses articles sous le pseudonyme de Maurice Romain, que j'ai déniché une photo de classe de Première du collège Rollin, où je sais qu'il apparaît, sans savoir qui il est, à chaque fois, cela a été une émotion et un plaisir. Peu à peu, pièce après pièce, je reconstituais une vie, je faisais revenir à la lumière Marcel Rottembourg. Tous ceux qui font des recherches connaissent cette satisfaction si particulière de découvrir dans un dossier d'archives la preuve et la reconnaissance que toutes les hypothèses que l'on pouvait avoir posées se voient confirmées. En effet, Alains Rox, qui a nommé son double Roland Terrier dans son ouvrage, est le pseudonyme de Marcel Rottembourg qui a aussi choisi un autre nom d'auteur, Maurice Romain. Dans ce jeu d'identités, il y avait des risques de confusion ou d'erreur. Lorsqu'en juillet dernier, aux Archives nationales, j'ai ouvert, avec une légère appréhension, le dossier de Maurice Romain dans le fonds de la Société des Gens de lettres, j'ai eu la confirmation indubitable que Marcel Rottembourg était bien Maurice Romain et Alain Rox, l'auteur de Tu seras seul. J'ai aussi eu la chance de trouver le "prière d'insérer" du livre, le type même de documents éphémères qui ont souvent disparu.

Je me suis pris de sympathie pour Marcel Rottembourg dont la vie s'est probablement tristement terminée à Auschwitz. Je dis probablement car je n'ai pas trouvé de preuves irréfutables de cette mort. Il disparaît après son départ de Drancy dans le convoi 75, le 30 mai 1944, où, d'ailleurs, il est identifié sous le nom de Maurice Romain. Là-aussi, j'ai appris que de nombreux morts en déportation n'avaient même pas un dossier ou un acte de décès pouvant certifier leur disparition. J'ai décidé de poursuivre les recherches, comme un devoir de mémoire pour rendre sa mort à cet auteur qui m'a accompagné pendant presque un an. Ce sont des recherches longues et laborieuses. Je n'ai pas voulu retarder la parution de l'ouvrage.

|

Marcel Rottembourg est présent sur cette photo de la classe de Première D, du collège Rollin, année scolaire 1904-1905 (source : Archives de Paris). Malheureusement, rien ne permet de l'identifier. J'ai tout de même choisi, parmi tous ces élèves, celui qui était le plus proche de l'idée que je m'en faisais. À vous de vous livrer au même exercice. |