Louis Marcoussis (1878-1941) : Serge Lifar, 1933, Eau-forte et burin en noir et bistre

Amateur de beaux livres, passionné par la culture homosexuelle, je partage ma passion sur ce blog. Je propose une promenade au sein d'une bibliothèque personnelle, en espérant que cela créera de l'échange et fera découvrir à certains la richesse de la culture littéraire homosexuelle. J'espère vous offrir de nombreuses découvertes dans l'immense continent de la littérature et de l'histoire homosexuelles, notre patrimoine commun.

Lorsque l'amour des livres rencontre l'amour des garçons !

vendredi 28 octobre 2016

samedi 8 octobre 2016

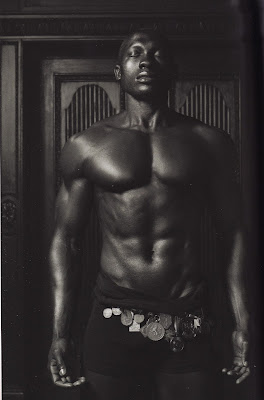

Nu masculin

Poursuivant mon exploration de la photo masculine, je fais un saut temporel de plus de 150 ans pour passer directement de Delacroix - les photos de nus masculins que j'ai présentées dans le message précédent - à une très belle revue qui vient de paraître : le n° 7, du magazine Normal, entièrement consacré au nu masculin.

Hans Withoos

Au passage, cette confrontation temporelle illustre parfaitement ce que je disais à propos de l'évolution des canons de beauté masculine pour les hommes musclés. Autre différence, peut-être seulement possible grâce aux progrès techniques de la photo et de la reproduction, une sophistication de l'image qui ne semblait pas envisageable en 1850. J'avoue d'ailleurs qu'entre le grain des photos de 1850 et les images de notre temps, mon choix est vite fait. Ceci dit, cela n'enlève rien à l'intérêt, à la beauté et à la diversité des travaux photographiques présentés. J'ai fait ma sélection, totalement subjective.

Arman Livanov

Erwin Olaf

Gérard Rancinan

Olivier Valsecchi

Cédric Roulliat

Erwin Olaf

Leonardo Corredor

Stefanie Renoma

Je signale l'interview de James Bidgood. J'espère que pour les lecteurs de mon blog, le nom de Bidgood n'est pas totalement inconnu. Certes, c'est une autre époque. J'ai d'ailleurs souvent songé à présenter son œuvre, qui a été magnifiquement mise en valeur dans un livre des éditions Taschen en 1999. C'est un bel interview, entre amertume, lucidité et espoir.

Lien vers le site de la revue Normal : cliquez-ici.

dimanche 25 septembre 2016

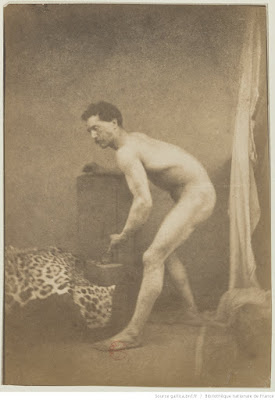

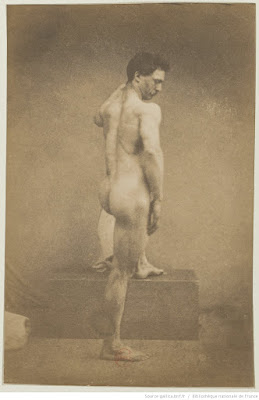

Delacroix et la beauté masculine

« Je regarde avec passion et sans fatigue ces photographies d’après des

hommes nus, ce poème admirable, ce corps humain sur lequel j’apprends à

lire et dont la vue m’en dit plus que les inventions des écrivassiers. »

Ces quelques mots tirés de son Journal (5 octobre 1855) éclairent le

rapport du peintre Eugène Delacroix à la photographie. Les photos que je présente dans ce message ont été prises par Eugène Durieu sur les indications du peintre lors de

deux séances de poses successives en juin 1854. Elles ont été rassemblées dans un album qui est déposé à la BNF. J'ai sélectionne quelques une des vues. La totalité de l'album est visible à cette adresse : cliquez-ici.

Le modèle que l'on retrouve dans toutes les photos est une homme musclé, qui visiblement, ne laissait pas Delacroix insensible (je rappelle que Delacroix est resté célibataire et que l'on connaît fort peu de choses sur sa vie sentimentale). Ce qui m'a le plus surpris dans cette série est que l'idéal de la beauté masculine s'éloigne significativement des standards modernes, même quand cela concerne un homme musclé. La raison principale, me semble-t-il, est que cet homme s'est probablement musclé grâce à un travail de force quotidien (fort des halles, manutentionnaire, homme de peine) et non pas par une sculpture étudiée de son corps comme aujourd'hui.

Pour finir, cette très belle photo d'un dos féminin :

dimanche 18 septembre 2016

dimanche 11 septembre 2016

Escal-Vigor, de Georges Eekhoud, 1899

Je sors d'un assez long silence pour

partager ma dernière découverte avec mes lecteurs :

Escal-Vigor, de l'écrivain

belge Georges Eekhoud. Je connaissais évidemment ce

roman,mais je n'avais jamais eu l'occasion de le lire. J'ai été

subjugué. Ce roman publié en 1899 par la Mercure de France

est maintenant reconnu comme le premier roman dont les personnages principaux sont

homosexuels et qui porte un message positif et ouvert sur

l'homosexualité. Mais, au delà de cet aspect historique, important

pour moi, il y surtout un beau texte au service d'une belle histoire,

malgré la fin tragique.

D'abord, l'histoire, que je résume :

Henry de Kehlmark revient s'installer

dans son château d'Escal-Vigor, au bout d'une île imaginaire d'un

pays du nord de l'Europe. Il est accompagné d'une gouvernante,

Blandine, femme avec qui il a eu une brève liaison. Elle lui voue

une admiration et un dévouement sans bornes. Au cours d'une fête

mêlant peuple et notable, il rencontre Guidon, le jeune fils (18

ans) d'un notable du coin, garçon rebelle et sauvage. Il en tombe

amoureux et n'aura de cesse de l'approcher, s'en faisant d'abord son

professeur, son maître, lui révélant ses talents pour l'art,

jusqu'à le faire venir vivre avec lui, dans son château. Ils

partagent un amour serein et épanoui. Dans le même temps, son

argent et son titre attirent la convoitise de Claudie, la sœur de

Guidon, qui voudrait l'épouser. Cette âme basse ne

ménage pas ses manœuvres pour y arriver. Autre personnage trouble de son

entourage, le cocher Landrillon, « une âme rapace et

trigaude. », qui pour sa part convoite Blandine, n'hésite pas

à utiliser le chantage – il est le seul à avoir complètement

compris la nature de la relation entre Kehlmark et Guidon – pour

arriver à ses fins. La tension entre ces êtres conduit Kehlmark à

expliquer ses mœurs à Blandine et à les lui faire accepter. Lors

d'une kermesse du village, le peuple des femmes d'abord, puis des

hommes, conduit et aiguillonné par Claudie et Landrillon

« lynchent » Guidon, puis Kehlmark, qui meurent dans les

bras l'un de l'autre, sous le regard de Blandine.

Ce qui m'a frappé à la lecture de

toute la scène finale où le peuple en furie moleste, bat et viole

Guidon, c'est que le motif de l'homosexualité n'est pas celui qui

est mis en avant. Alors que la violence est déjà déchaînée, l'accusation d'homosexualité est seulement utilisée par Landrillon pour attiser une peu plus la

violence des femmes. En fait, ce qui met ce peuple en furie, c'est la

frustration. La frustration sexuelle d'abord. Cette kermesse est une

sorte de carnaval où les valeurs sont inversées. Ce sont les femmes

qui partent à la chasse aux hommes, dans une atmosphère

décrite de plus en plus échauffée, en particulier pour celles qui

n'ont pas trouvé l'homme (notons que la langue d'Eekhoud rend

admirablement cette montée de la tension sexuelle). Quand elles s'en

prennent à Guidon, c'est surtout à un homme qui se refuse à elle sexuellement. C'est la frustration sexuelle de Claudie qui, malgré

tous ses efforts, n'arrive pas à créer le désir chez Kehlmark.

C'est aussi la frustration sexuelle de Landrillon, qui convoite

Blandine. Certes, grâce à son chantage, elle s'est donnée à lui (pour

utiliser le vocabulaire de l'époque), mais lorsque elle se dédie,

tous ses désirs inassouvis de « posséder » cette femme

sont un carburant à sa haine. Remarquons au passage que la vision

des rapports entre les hommes et femmes chez Eekhoud me semble assez

stéréotypée. Peut-être est-ce le souhait d'opposer ces mœurs

d'une société traditionnelle à ceux qu'il veut défendre. Mais la

frustration n'est pas seulement sexuelle. Elle est sociale. L'argent,

la reconnaissance sociale, sont omniprésents dans les désirs des

protagonistes. Claudie veut l'argent et, surtout, le titre de

Kehlmark. Elle veut être la châtelaine de l'île. Landrillon veut

aussi l'argent de Blandine, mais, plus encore, la respectabilité

d'un mariage installé. C'est ce cocktail détonnant qui explose à

la vue de ce couple qui est comme une injure en face de toutes ces

frustrations. Là où il sont tous à la recherche de la satisfaction

de leurs pulsions, Kehlmark et Guidon présentent l'harmonie de leur

amour et de leurs désirs. Là où ils sont tous travaillés par

l'argent et la reconnaissance sociale, Kehlmark et Guidon présentent

leur amours des arts, la jouissance des sentiments partagés, tout

chose qui s'opposent à ces vulgarités. Quelque part, c'est leur

bonheur qui est jeté en pâture à tous ces êtres travaillés par

l'envie, le désir, la jalousie, voire la haine. Il suffit alors d'un

rien pour que le déchaînement de violence explose. C'est en cela

que ce roman m'a plu car il ne se met pas dans un schéma trop

simple d'homophobie, pour utiliser un terme moderne, mais plutôt

dans une opposition frontale entre un désir qui s'épanouit et une

frustration totale.

Il faut reconnaître que Georges

Eekhoud donne une vision du peuple pour le moins ambivalente. A

l'instar de son personnage principal, il montre de la sympathie pour

ce peuple, de la bienveillance, que l'on jugerait aujourd'hui un peu

condescendante, voire de l'intérêt pour ses mœurs, sa culture, ses

croyances, etc. A côté de cela, la vision qu'il en donne, en

particulier lors de la fête finale, est celle d'une violence

toujours prête à se mettre en mouvement, un aveuglement, une furie,

qui laisse penser qu'il voit le peuple comme un être dangereux,

incontrôlable. D'une certaine manière, il aime le peuple domestiqué

et apprivoisé, comme ce qu'il a fait avec Guidon, en regard d'un

peuple obscur, violent, insaisissable. Landrillon est le

contre-modèle de Guidon car, dans le portrait qu'il en donne, il n'y

a rien à sauver.

Ce qui fait le sel de ce livre, c'est

d'abord l'affirmation claire d'une homosexualité assumée par

Kehlmark. C'est Blandine, prise dans un dilemme insoutenable pour

cette âme pure, entre les sollicitations de Landrillon – on

parlerait aujourd'hui de harcèlement – et sa dévotion – c'est

le mot – pour Kehlmark, qui oblige celui-ci à se dévoiler. C'est

ainsi que mezzo voce, car Eekhoud doit garder une certaine

prudence, il nous est donné à lire un plaidoyer en faveur de la

reconnaissance de l'homosexualité. Plus largement, d'une sexualité

épanouie, comme le dit Kehlmark : « Avec Guidon et

Blandine, il se sentait de force à créer la religion de l'amour

absolu, aussi bien homo qu'hetérogénique. » (c'est le

vocabulaire du livre !). Au début de ma lecture, avec le style

inimitable de l'auteur, je craignais que l'on reste dans l'allusif,

l'implicite, le suggéré. Mais, non. Au milieu de ce langage

précieux, parfois affecté, on voit même apparaître le mot

« sexuelle », ce que j'aurais presque vu comme un gros

mot, en abordant ce livre.

La lecture de la scène finale de la

fête au village, qui se termine par cette violence, m'a rappelé

immédiatement un livre d'Alain Corbin : Le Village des «

cannibales », récit et étude d'un cas de violence collective des habitants d'un village de la Dordogne à

l'encontre d'un aristocrate du coin, qu'ils finiront par tuer et brûler. Les motifs sont différents,

mais la dynamique de la violence qui monte et qui se nourrit

d'elle-même, très bien décrite par Georges Eeekhoud, est la même.

Elle est très finement analysée dans cet ouvrage de Corbin.

Pour moi qui suis un peu fétichiste du

livre, ce qui a aussi redoublé mon plaisir, c'est de lire ce texte

dans un exemplaire de l'édition originale de 1899. Quand je tournais

les pages, je manipulais ces mêmes pages, qu'a lues ce premier

lecteur qui l'a acheté et fait agréablement relié. Au cœur de la

nuit (j'ai fini de lire tard cette nuit), je m'imaginais un lecteur

de la Belle époque, ayant découvert par hasard l'existence de ce

livre qui parle de ses mœurs, grâce à une chronique littéraire

d'un journal de l'époque, lui laissant deviner entre les mots tout

l'intérêt pour lui de ce texte. Peut-être comme moi, il y plus de

cent ans, il a lu avec ferveur ce livre, touchant ce même papier que

j'ai moi-même touché, tenant entre ces mains ce cuir maroquin que

j'ai moi-même tenu, et, par cela, me transmettant cette passion à

travers les ans.

Peut-être est-ce aussi à l'occasion

du procès qui lui a été attenté pour pornographie que notre

lecteur inconnu a découvert ce livre. En définitive Georges Eekhoud

a été acquitté par le tribunal de Bruges, après avoir été

défendu par de nombreuses grandes plumes de l'époque, où l'on trouve

Émile Zola, Octave Mirbeau, Anatole France, etc.

Il existe plusieurs rééditions de ce

livre. Je vous conseille celle-ci : cliquez-ci, des Éditions Séguier,

par la spécialiste de Georges Eekhoud, Mirande Lucien. Il existe aussi une version numérise sur Gallica : cliquez-ici.

Il n'existe malheureusement pas

d'édition illustrée. J'ai donc puisé dans les illustrations de Mes

Communions, par Frans de Geetere. Elles rendent admirablement

l'atmosphère du livre. Il y a aussi un forme de clin d’œil, car

la nouvelle Climatérie est le récit de la jeunesse d'Henry

de Kehlmark dans le collège suisse où sa grand-mère l'avait placé (voir le message que je lui ai consacré : cliquez-ici).

Description de l'ouvrage

Escal-Vigor, Georges Eeekhoud

Paris, Mercure de France, 1899, in-8°, 261 pp.

L'édition originale de cet ouvrage est rare dans les bibliothèques publiques. Je n'ai trouvé que 3 exemplaires en France (source : CCFr) : 2 exemplaires à la BNF et un à la bibliothèque de l'Institut (fonds Lovenjoul), auxquels il faut ajouter 3 exemplaires de la 4e édition de 1900 à la BNF et un exemplaire de la 9e édition de 1923 à Limoges.

Inscription à :

Articles (Atom)