En apprenant à connaître Georges Hérelle à travers les archives qu'il nous a laissées, j'ai compris qu'il n'était pas homme à garder pour lui la somme des informations et réflexions qu'il avait accumulées sur l'homosexualité. Cela semblait trop important pour lui, pour qu'il ne trouve pas un moyen de partager avec d'autres ce qui était pour lui un élément majeur de sa personnalité (je n'ose ou ne veux pas dire de son identité, car je crois que la question ne se posait pas ainsi pour lui).

Pour parler d'homosexualité, il a utilisé ce qu'il maîtrisait le mieux : l'érudition. Professeur de philosophie, maîtrisant le grec et le latin comme il se devait à cette époque, il débute par sa traduction du texte d'Aristote, Problèmes sur l'amour physique, qu'il publie de façon très confidentielle en 1900 à seulement 25 exemplaires, sous pseudonyme :

Aristote. Problèmes sur l'amour physique, traduits du grec en français et enrichis d'une préface et d'un commentaire par Agricola Lieberfreund. En Pyrogopolis, 1900. Ouvrage tiré à vingt-cinq exemplaires seulement pour l'auteur, pour l'imprimeur et pour leurs amis. Achevé d'imprimer le vingt-cinq décembre 1899.

Ce n'est pas par un tel ouvrage qu'il pouvait donner de l'audience à son "combat" (le mot est probablement impropre) pour l'homosexualité masculine telle qu'il l'entendait, c'est-à-dire l'amour grec. En 1900, les écrits sur l"homosexualité étaient rares, en dehors de quelques romans. J'exclus évidemment les ouvrages médicaux, très nombreux, et autres ouvrages tous défavorables à l'amour masculin (études légales, criminologiques, morales, etc. etc.). Ce livre n'a eu visiblement aucune audience. Quand on pense qu'il travaillait sur ce livre depuis plus de 5 ans, on peut penser qu'il a eu une attitude contradictoire en voulant en même temps publier un livre, donc donner une certaine publicité à son intérêt pour l'homosexualité, et lui donner une audience faible, comme pris de timidité. Mais, sachant que nous sommes en 1900, on ne peut pas lui en faire grief.

Ce n'est que plus tard, vers 1920, qu'il s'intéresse à nouveau à l'amour grec. Indépendamment de son propre cheminement personnel, l'époque s'avérait de plus en plus favorable. Il poursuit tout de même dans la voie qu'il avait déjà suivie. C'est par le biais de la traduction d'un texte allemand, écrit en 1837 par Moritz Hermann Eduard Meier, Päderastie, publié dans Encyclopädie der Widdenschaften und Kunst, qu'il souhaite de nouveau aborder ce sujet si intimement important pour lui. Il connaissait ce texte depuis 1887, mais ce n'est qu'en 1920 qu'il ressort la traduction qu'il en avait faite. Moins isolé qu'il ne devait l'être en 1900, il obtient l'appui d'André Gide pour trouver un éditeur pour son travail. Grâce à son ami Ernest Pelletier, il est mis en relation avec celui-ci, qui sert d'intermédiaire entre Pelletier et Laurent Kvaraskelya (Éditions Stendhal), qui accepte de faire paraître le volume. Georges Hérelle et André Gide ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont échangé quelques lettres, comme celle-ci, suite à la publication de l'ouvrage :

Cuverville en Caux 19 octobre 1930

Monsieur,

Déjà votre éditeur avait eu l'amabilité de me faire parvenir les bonnes feuilles de votre livre que j'avais lu tout aussitôt avec un intérêt très vif. J'ai déjà eu l'occasion de le signaler à plusieurs amis et ne manquerai pas d'en parler encore.

Veuillez croire à mes sentiments bien attentifs et cordiaux.

André Gide

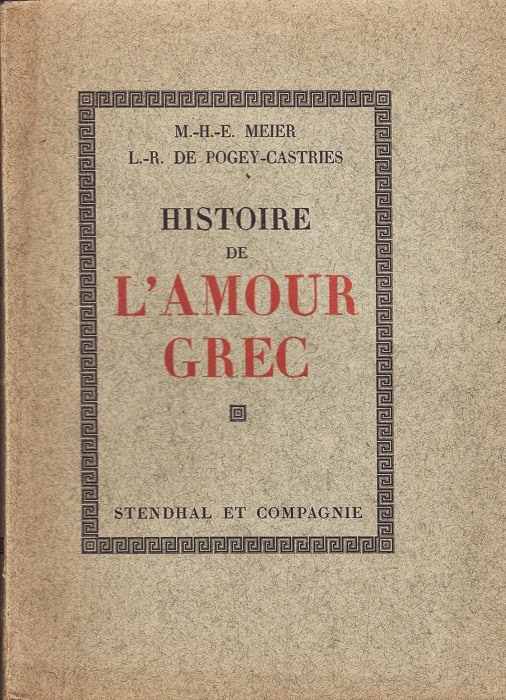

L'ouvrage porte pour titre :

Histoire de l'amour grec dans l'antiquité, par M.-H.-E. Meier, augmentée d'un choix de documents originaux et de plusieurs dissertations complémentaires par L.-R. de Pogey-Castries.

L.-R. de Pogey-Castries est le pseudonyme de Georges Hérelle. On reconnaît dans les lettres L.-R. l'inversion des deux lettres que l'on entend dans son nom. Quant à Pogey-Castries, c'est une claire allusion à son lieu de naissance, Pougy-le-Château, dans l'Aube.

Pour aborder son histoire de l’amour grec, Georges Hérelle a choisi le biais d’une traduction d’un texte allemand, déjà un peu ancien, qui est une étude érudite sur l’amour grec. Dans l'Avertissement, il annonce : « On nous saura bon gré d'offrir aux lettrés et aux curieux la traduction française de cet excellent ouvrage, où est traité avec une savante maîtrise un sujet scabreux que la plupart des érudits eux-mêmes connaissent mal ». Il poursuit, pour préparer le lecteur : « La lecture de l'Histoire de l'Amour grec est plutôt austère. L'auteur s'y est placé à un point de vue très général. Avec une science profonde, il traité de l'origine des légendes anciennes, de la différences des mœurs selon les régions, de l'influence de la pédérastie en matière politique et pédagogique, etc. ; mais il a systématiquement laissé de côté la chronique scandaleuse, ne s'est jamais attardé à la peinture des mœurs, a presque toujours dédaigné les détails pittoresques. »

Le texte de Meier est une étude historique, très factuelle, très documentée, austère, bourrée de références et de mots en grecs, qui, après quelques généralités et une introduction générale sur ces mœurs, décline ses différentes forme historique par civilisations anciennes de la Grèce : les Achéens, les Doriens, les Éoliens, Athènes, civilisation pour laquelle il développe plus. Il reprend ensuite l'étude par philosophe : Socrate, Platon, Aristote. Quelques sujets annexes sont ensuite étudiés : la prostitution, les crimes. Le chapitre « Cause de l'Amour grec » ne lance que quelques pistes, peu fournies, mais se termine par une claire différenciation entre l'amour grec, « dans sa forme la plus pure et la plus noble » des « immonde dépravations dont Pétrone, par exemple, nous offre le tableau », autrement dit la sexualité homosexuelle. Un dernier chapitre additionnel traite de l'Amour grec, à Rome.

Ensuite, comme il l'annonce dans son avertissement : « Les lecteurs d'aujourd'hui cherchent ces petits faits dans la biographie des hommes illustres avec une curiosité toujours en éveil, et ils veulent être renseignés sur les particularités les plus secrètes de leur vie privée. », G. Hérelle donne des Appendices, composées d'une recension d'anecdotes historiques, de poésies antiues, de textes de droit, d'extraits discutés d'Aristote. Pour finir, Georges Hérelle donne un vocabulaire grec de l'amour. Lorsque les termes sont trop crus, la traduction n'en est pas donnée en français, mais en latin ! Le ton des Appendices est certes parfois plus léger que l'étude de Meier, mais on n'y trouvera guère de quoi se distraire. Tout cela reste terriblement sérieux ! A aucun moment dans le livre, il ne prend un ton plus personnel pour traiter le sujet. Cela reste à vérifier, mais je pense qu’une telle recension n‘avait pas encore été faite auparavant, en particulier dans un ouvrage destiné à un public plus large. Cela avait au moins le mérite de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un thème anecdotique de l’Antiquité, ni d’une problématique très ponctuel dans le temps et dans le milieu concerné. Non, l’amour grec ne concerne pas que Socrate et son cercle.

Dans le chapitre sur Aristote, il fait un rapprochement entre les théories d'Aristote et les théories modernes (pp; 300-302), en allant jusqu'à Freud. C'est au détour d'un paragraphe, qu'il aborde « le mécanisme de la jouissance chez l'inverti. ». C'est peu dans un livre de plus de 300 pp., mais c'est peut-être beaucoup pour lui.

Si Georges Hérelle souhaitait faire œuvre de militant, ou, pour le moins, apporter publiquement dans le débat un éclairage plus favorable, je crains que la forme choisie et le ton utilisé ne permettaient pas d’être compris comme un plaidoyer pour l’amour grec. Après l’avoir lu, on pouvait seulement en déduire que cette forme d’amour, et seulement celle-ci qui ne représente pas toute l’homosexualité, avait été, à un moment de l’histoire, une façon habituelle, reconnue et même institutionnalisée de nouer une relation sensuelle et intellectuelle entre un homme et un garçon. A l’époque à laquelle il a paru, il apportait un élément positif à un débat qui a été introduit et instruit de façon plus magistrale par les œuvres antérieures de Marcel Proust, André Gide et Jean Cocteau.

Cela n’enlève rien au courage personnel de Georges Hérelle. Certes, professeur retraité, il ne craignait plus rien. Il reste qu’en 1930, un ancien professeur, chevalier de la Légion d’honneur, érudit reconnu dans ses spécialités courrait le risque d’une stigmatisation, voire d’une forme de bannissement social dans le milieu dans lequel il évoluait. Cela peut ternir une fin de vie. Il a apporté sa pierre à cet édifice qui s’est construit peu à peu, depuis la fin du XIXe siècle, pour changer la vue de la société sur l’homosexualité, même si son combat, je le répète, ne concernait qu’une des formes de cet amour, et qu’il semble avoir eu du mal à concevoir qu’il puisse prendre d’autres formes.

Il était peut-être conscient des limites de ce premier travail, car il rassemblait les éléments d’une Nouvelle histoire de l’Amour Grec, dont le plan, connu, et les éléments déjà rédigés permettent d’imaginer une position plus personnelle, plus engagée sur le sujet et, surtout, plus ancrée dans le temps présent. Il s’en était ouvert à André Gide dans une lettre de 1934 :

Malheureusement, le temps ne lui a pas permis de concrétiser son projet. Il est mort en décembre 1935.

Pour aborder son histoire de l’amour grec, Georges Hérelle a choisi le biais d’une traduction d’un texte allemand, déjà un peu ancien, qui est une étude érudite sur l’amour grec. Dans l'Avertissement, il annonce : « On nous saura bon gré d'offrir aux lettrés et aux curieux la traduction française de cet excellent ouvrage, où est traité avec une savante maîtrise un sujet scabreux que la plupart des érudits eux-mêmes connaissent mal ». Il poursuit, pour préparer le lecteur : « La lecture de l'Histoire de l'Amour grec est plutôt austère. L'auteur s'y est placé à un point de vue très général. Avec une science profonde, il traité de l'origine des légendes anciennes, de la différences des mœurs selon les régions, de l'influence de la pédérastie en matière politique et pédagogique, etc. ; mais il a systématiquement laissé de côté la chronique scandaleuse, ne s'est jamais attardé à la peinture des mœurs, a presque toujours dédaigné les détails pittoresques. »

Le texte de Meier est une étude historique, très factuelle, très documentée, austère, bourrée de références et de mots en grecs, qui, après quelques généralités et une introduction générale sur ces mœurs, décline ses différentes forme historique par civilisations anciennes de la Grèce : les Achéens, les Doriens, les Éoliens, Athènes, civilisation pour laquelle il développe plus. Il reprend ensuite l'étude par philosophe : Socrate, Platon, Aristote. Quelques sujets annexes sont ensuite étudiés : la prostitution, les crimes. Le chapitre « Cause de l'Amour grec » ne lance que quelques pistes, peu fournies, mais se termine par une claire différenciation entre l'amour grec, « dans sa forme la plus pure et la plus noble » des « immonde dépravations dont Pétrone, par exemple, nous offre le tableau », autrement dit la sexualité homosexuelle. Un dernier chapitre additionnel traite de l'Amour grec, à Rome.

Ensuite, comme il l'annonce dans son avertissement : « Les lecteurs d'aujourd'hui cherchent ces petits faits dans la biographie des hommes illustres avec une curiosité toujours en éveil, et ils veulent être renseignés sur les particularités les plus secrètes de leur vie privée. », G. Hérelle donne des Appendices, composées d'une recension d'anecdotes historiques, de poésies antiues, de textes de droit, d'extraits discutés d'Aristote. Pour finir, Georges Hérelle donne un vocabulaire grec de l'amour. Lorsque les termes sont trop crus, la traduction n'en est pas donnée en français, mais en latin ! Le ton des Appendices est certes parfois plus léger que l'étude de Meier, mais on n'y trouvera guère de quoi se distraire. Tout cela reste terriblement sérieux ! A aucun moment dans le livre, il ne prend un ton plus personnel pour traiter le sujet. Cela reste à vérifier, mais je pense qu’une telle recension n‘avait pas encore été faite auparavant, en particulier dans un ouvrage destiné à un public plus large. Cela avait au moins le mérite de démontrer qu’il ne s’agissait pas d’un thème anecdotique de l’Antiquité, ni d’une problématique très ponctuel dans le temps et dans le milieu concerné. Non, l’amour grec ne concerne pas que Socrate et son cercle.

Dans le chapitre sur Aristote, il fait un rapprochement entre les théories d'Aristote et les théories modernes (pp; 300-302), en allant jusqu'à Freud. C'est au détour d'un paragraphe, qu'il aborde « le mécanisme de la jouissance chez l'inverti. ». C'est peu dans un livre de plus de 300 pp., mais c'est peut-être beaucoup pour lui.

Si Georges Hérelle souhaitait faire œuvre de militant, ou, pour le moins, apporter publiquement dans le débat un éclairage plus favorable, je crains que la forme choisie et le ton utilisé ne permettaient pas d’être compris comme un plaidoyer pour l’amour grec. Après l’avoir lu, on pouvait seulement en déduire que cette forme d’amour, et seulement celle-ci qui ne représente pas toute l’homosexualité, avait été, à un moment de l’histoire, une façon habituelle, reconnue et même institutionnalisée de nouer une relation sensuelle et intellectuelle entre un homme et un garçon. A l’époque à laquelle il a paru, il apportait un élément positif à un débat qui a été introduit et instruit de façon plus magistrale par les œuvres antérieures de Marcel Proust, André Gide et Jean Cocteau.

Cela n’enlève rien au courage personnel de Georges Hérelle. Certes, professeur retraité, il ne craignait plus rien. Il reste qu’en 1930, un ancien professeur, chevalier de la Légion d’honneur, érudit reconnu dans ses spécialités courrait le risque d’une stigmatisation, voire d’une forme de bannissement social dans le milieu dans lequel il évoluait. Cela peut ternir une fin de vie. Il a apporté sa pierre à cet édifice qui s’est construit peu à peu, depuis la fin du XIXe siècle, pour changer la vue de la société sur l’homosexualité, même si son combat, je le répète, ne concernait qu’une des formes de cet amour, et qu’il semble avoir eu du mal à concevoir qu’il puisse prendre d’autres formes.

Il était peut-être conscient des limites de ce premier travail, car il rassemblait les éléments d’une Nouvelle histoire de l’Amour Grec, dont le plan, connu, et les éléments déjà rédigés permettent d’imaginer une position plus personnelle, plus engagée sur le sujet et, surtout, plus ancrée dans le temps présent. Il s’en était ouvert à André Gide dans une lettre de 1934 :

Le 8 juillet 1934

Monsieur,

Comme vous m'avez déjà témoigné une très efficace bienveillance, je me permets de soumettre aujourd'hui à votre appréciation la table ci-jointe d'un grand ouvrage dont le sujet vous intéressera peut-être.

Depuis une quarantaine d'années, à mes moments perdus, au hasard de mes lectures littéraires et philosophiques, j'ai recueilli une infinité de notes qui sont longtemps restées en vrac, mais dont enfin je me suis décidé à tirer un livre intitulé Nouvelles études sur l'amour grec.

Je m'imagine - est-ce une illusion d'auteur ? - que, dans l'ensemble, c'est une œuvre originale. Rien de semblable, au moins à ma connaissance, n'existe ni en France ni même en Allemagne.

Malheureusement l'ouvrage est très volumineux, et, pour le publier intégralement, il faudrait deux gros volumes in-8° ou quatre volumes in-16°. Les conditions actuelles de la librairie et de l'imprimerie rendent à peu près impossible cette publication, et, comme je suis champenois, je me propose tout simplement de donner le manuscrit à la Bibliothèque Municipale de la ville de Troyes, où il pourra dormir dans la poussière jusqu'au jour du Jugement dernier. Et je ne doute pas qu'au jour du Jugement dernier il bénéficiera d'une sentence d'absolution parce que c'est un livre de bonne foi, écrit en toute impartialité et dans un véritable esprit de justice.

Mais, en attendant, vous serez le seul public auquel j'aurai soumis l'esprit de mon œuvre. J'espère que cet esprit ne vous déplaira point, et votre approbation me sera plus précieuse que celle d'une foule incompétente.

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur, l'expression de ma respectueuse gratitude.

G.H.

Malheureusement, le temps ne lui a pas permis de concrétiser son projet. Il est mort en décembre 1935.

La conclusion inédite de cette Nouvelle histoire de l’Amour Grec est transcrite dans l'ouvrage récemment paru, que j'ai chroniqué : Georges Hérelle. Archéologue de l'inversion sexuelle «fin de siècle». De nombreux faits qui m'ont servi à rédiger cette chronique, ainsi que les 2 lettres à André Gide sont extraits de cet ouvrage.

Description de l'ouvrage

Histoire de l'amour grec dans l'antiquité, par M.-H.-E. Meier, augmentée d'un choix de documents originaux et de plusieurs dissertations complémentaires par L.-R. de Pogey-Castries.

Paris, Stendhal et compagnie, [1930], in-8° (194 x 140 mm), VIII-316-[1] pp.

Il a été achevé d'imprimer le 30 septembre 1930.

Le contenu est :

Avertissement (pp. V-VIII), signé en fin L.-R. De Pogey-Castries.

Première partie. Histoire de l'Amour grec. (pp. 1-200).

Deuxième partie. Appendices. (pp. 201-312).

Le contenu est :

Avertissement (pp. V-VIII), signé en fin L.-R. De Pogey-Castries.

Première partie. Histoire de l'Amour grec. (pp. 1-200).

Deuxième partie. Appendices. (pp. 201-312).

Table des matières (pp. 313-316)

La justification du tirage est : 3200 exemplaires, dont 50 sur papier velin de Hollande Panneoek, chiffrés de I à L et 3150 exemplaires sur Alfax Lafuma, numérotés de 1 à 3150.

La justification du tirage est : 3200 exemplaires, dont 50 sur papier velin de Hollande Panneoek, chiffrés de I à L et 3150 exemplaires sur Alfax Lafuma, numérotés de 1 à 3150.

Malgré un tirage aussi important, il est difficile d'en trouver un exemplaire. Le tirage annoncé serait-il factice ? Se serait-il mal vendu ? Des exemplaires auraient-ils été détruits, vu le côté sulfureux de l'ouvrage ? On en trouve un exemplaire dans de nombreuses bibliothèques publiques, dont la BNF (8-R-38051). Pour l'anecdote, il y avait un exemplaire dans la Collection jésuite des Fontaines, actuellement déposée à la BM de Lyon.

Stendhal et compagnie a aussi publié :

Dialogue entre un prêtre et un moribond,par Donatien-Alphonse-François, marquis de Sade ; publié pour la première fois sur le manuscrit autographe inédit avec un avant-propos et des notes par Maurice Heine, 1926.

Les 120 journées de Sodome, ou l'École du libertinage, par le Marquis de Sade. Édition critique établie sur le manuscrit original autographe par Maurice Heine, 1931-1935.

Les 120 journées de Sodome, ou l'École du libertinage, par le Marquis de Sade. Édition critique établie sur le manuscrit original autographe par Maurice Heine, 1931-1935.

Sous le nom d'Editions Stendhal, ils ont aussi publié un texte homosexuel : Contes d'amour des samouraïs, XIIe siècle japonais, par Saïkakou Ebara, en 1927, dont l'annonce apparaît en 4ème de couverture de cet ouvrage :

Il existe deux rééditions, visiblement à l'identique, chez G. Le Prat, à Paris en 1952 et 1980.

Notes sur les illustrations de ce message

L'ouvrage de Georges Hérelle ne contient aucune illustrations. J'aurai pu faire le choix de reprendre quelques une des très nombreuses illustrations de l'Amour grec que l'on trouve sur Internet, en particulier les céramiques illustrées de scènes d'amour pédérastique. J'ai pris le parti, discutable, de choisir quelques tableaux de Poussin. Il n'y a pas de lien, mais le classicisme sensuel de Nicolas Poussin se marie admirablement à la rigueur du texte de G. Hérelle. C'est aussi pour moi l'occasion de mettre en valeur un des peintres que j'estime le plus.

Notes sur les illustrations de ce message

L'ouvrage de Georges Hérelle ne contient aucune illustrations. J'aurai pu faire le choix de reprendre quelques une des très nombreuses illustrations de l'Amour grec que l'on trouve sur Internet, en particulier les céramiques illustrées de scènes d'amour pédérastique. J'ai pris le parti, discutable, de choisir quelques tableaux de Poussin. Il n'y a pas de lien, mais le classicisme sensuel de Nicolas Poussin se marie admirablement à la rigueur du texte de G. Hérelle. C'est aussi pour moi l'occasion de mettre en valeur un des peintres que j'estime le plus.