En juin 1898, Jean Lorrain fait paraître un conte dans Le Journal. C'est une variation sur le thème de Narcisse, transposé dans l’Égypte antique. Narkiss, "prince d’Égypte et fils et petit-fils d'innombrables pharaons était d'une beauté surhumaine." Il porte en lui le sang de la grande déesse Isis. Les prêtres d'Isis le soustraient à sa mère et le gardent dans "un vieux sanctuaire autrefois consacré à Osiris et dont les ruines gigantesques, les ruines de trois temples retournaient déjà depuis huit siècles à la nature, ensevelies sous les lianes, les prèles, les acanthes et les hauts papyrus d'un bras mort du Nil."

Il avait d'Isis les larges yeux hallucinants, les immenses yeux aux prunelles de nuit où palpitent l'eau des sources et le feu des étoiles. D'Isis il avait la face étroite et longue, le menton accusé et la pâleur sacrée, la pâleur transparente et comme rayonnante qui dénonce aux initiés la déesse sous ses voiles. La nuit, sous les hauts palmiers balancés par la brise, sa nudité éclairait les ténèbres, et les Anubis à têtes d'éperviers souriaient sur leur socle, quand au cliquetis de ses longs pendants d'oreille le petit pharaon s'avançait grave et lent. Narkiss était toujours scintillant de joyaux et fardé comme une femme. En cultivant sa terrible beauté, les très vieux prêtres eunuques, commis à sa garde et chargés d'efféminer en lui un futur tyran, obéissaient moins à un ordre qu'à l'occulte puissance d'un don des dieux enivrant et fatal : Narkiss résumait en lui toute la beauté d'une race.

Mince et souple avec de droites épaules et une taille étroite, il s'effilait aux hanches pour s'épanouir au torse et portait aux aines le signe de la lyre; il était la grâce et la force.

Maintenu cloîtré, sans contact, sans connaissance de sa royale naissance, il est même tenu à l'écart de tout ce qui pourrait lui refléter sa propre image. Une nuit, il travers les trois temples, jusqu'au bras mort du Nil. Là, il s'approche de l'eau :

Cette fascination le mène à la mort :Les yeux hallucinés, les prunelles agrandies, les doigts des mains écartés et leurs paumes tendues droit devant lui, Narkiss enivré descendait vers l'eau. Autour de Narkiss, la fragilité des iris, la féminité des lotus et l'obscénité des arums, phallus d'ambre dardés dans des cornets d'ivoire, éclairaient comme des flammes, tour à tour de jade, d'opale ou de béryl.

Le lendemain, aux premiers rais de l'aube, les prêtres d'Osiris trouvèrent le petit pharaon mort, enlisé dans la boue, au milieu des cadavres et de l'immense pourriture amoncelée là depuis des siècles. Debout dans la vase, Narkiss avait été asphyxié par les exhalations putrides du marécage mais, enfoncé jusqu'au cou dans le cloaque, il dominait de la tête les floraisons sinistres écloses autour de lui en forme de couronne ; et, telle une fleur charmante, son visage exsangue et fardé, sa face adolescente au front diadémé d'émaux et de turquoises se dressait droite hors de la boue et sur ce front mort des papillons de nuit s'étaient posés, les ailes étendues et dormaient. Isis avait reconnu Isis. Isis avait rappelé à elle le sang d'Isis.

Ainsi mourut, par une claire nuit de juin, Narkiss, petit-fils de la grande déesse et prince du royaume d’Égypte.

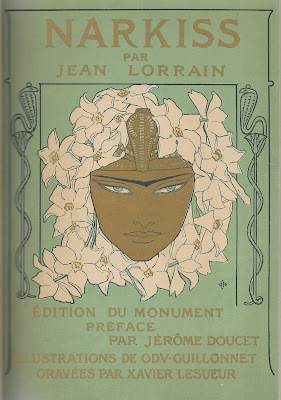

C'est ce texte que Jérôme Doucet réédite dans une édition de luxe, répondant à un désir de Jean Lorrain de voir ses écrits publiés dans des ouvrages dignes de lui, par la qualité de l'illustration, le choix du papier, le soin apporté à la typographie. Cela nous vaut ce beau livre - on pourrait même dire ce bel objet - paru deux ans après la mort de Jean Lorrain. C'est une forme de témoignage posthume qui lui est rendu.

L'ouvrage est illustré de 14 compositions, signées ODV Guillonnet, autrement dit Octave Denis Victor Guillonnet (1872-1967), un artiste aux multiples facettes, comme on peut le voir dans sa notice Wkipédia (cliquez-ici) et sur ce site qui lui est entièrement consacré (cliquez-ici). Ces compositions ont été gravées par Xavier Lesueur.

Frontispice, en 2 couleurs :

3 gravures en pleine page :

9 vignettes, dont ces 4 vignettes et celle en tête du message :

Description de l'ouvrage

Paris, Édition du Monument, MCMVIII (1908), in-8°, [68] pp., une gravure en frontispice hors texte, une vignette au titre, 9 vignettes gravées dans le texte, 3 gravures pleine page dans le texte, couverture illustrée et dorée.

Couverture :

Page de titre :

La mise en page (exemple sur la dernière page) :

Cet encadrement "à l’égyptienne" est

reproduit sur toutes les pages, à partir du titre. Seul le petit motif

doré en bas à droite change selon les pages. Les illustrations ont été

imprimées à part, puis découpées et collées sur les pages de l'ouvrage.

L'ouvrage à été tiré à 300 exemplaires :

- 25 exemplaires sur Japon Shidzuoka avec 3 états des figures

- 50 exemplaires sur Japon avec 2 états des figures, pour F. Ferroud, éditeur.

- 225 exemplaires sur vélin à la cuve des papeteries d'Arches avec un seul état

Cet exemplaire, du tirage de 50 ex. avec 2 états, ne porte pas de justification, mais cette simple mention : « N° offert à l'artiste graveur » [Xavier Lesueur].

Il a été bien relié en box grège par Lobstein-Laurenchet :

L'ouvrage vient d'être réédité dans la Bibliothèque GayKitschCamp : cliquez-ici, avec la reproduction à l'identique de la typographie et de la composition du texte et des illustrations. Il est précédé d'une notice de présentation.

Il existe aussi une présentation très complète, avec quelques illustrations, dans la Collection Koopman de la Bibliothèque Royale des Pays-Bas : cliquez-ici.