En 1861, paraissait chez le célèbre éditeur d'ouvrages « licencieux » Jules Gay, une petite plaquette qui sera immédiatement condamnée à la destruction « comme contenant des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ». De quoi pouvait bien traiter cet ouvrage pour mériter une telle condamnation ? Le titre commence à nous éclairer : Un point curieux des mœurs privées de la Grèce. On comprend vite que l'objet de l'étude est l'homosexualité dans la Grèce antique.

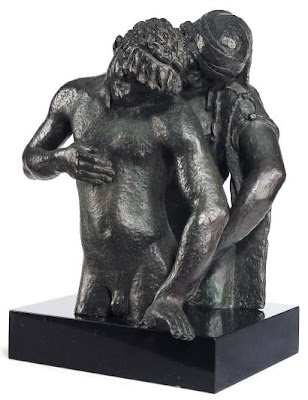

Simeon Solomon, Socrates and his Agathadaemon, vers 1865.

On se dit que pour avoir été condamné à la destruction, un tel texte devait contenir de nombreux détails crus ou scabreux, propres à choquer la morale pudibonde de l'époque. Une lecture attentive nous prouve qu'il n'en est rien. On comprend alors que la vraie offense de ce livre, ce sont des phrases comme celles-ci :

La pédérastie fortifiait, chez les Grecs, les liens de l'amitié, et même que ce vice n'était pas le résultat de la sensualité mal entendue, mais d'un principe élevé de la théorie du beau.

La puissance de la cause physique était admise comme naturelle, et en amour les Grecs acceptaient tous les modes sous lesquels elle se manifestait.

Socrate à Hippothales, à propos de son amour pour le beau Lysis : « Je te félicite, dit-il, de l'objet de ton amour, il est tout à fait noble et digne d'un jeune homme. Je suis curieux d'apprendre si tu sais parler de tes amours comme un amant doit le faire. »

Tant qu'ils sont jeunes, ils se plaisent à coucher avec eux, et à être dans leur bras. Ils sont les premiers parmi les adolescents et les adultes comme étant d'une nature beaucoup plus mâle. C'est bien à tort qu'on les accuse d'être sans pudeur, car ce n'est pas faute de pudeur qu'ils agissent ainsi, mais parce qu'ils ont une âme forte, un caractère viril.

Lorsqu'il arrive à celui qui aime les jeunes gens, ou à toute autre, de rencontrer sa moitié, l'amour les saisit l'un et l'autre d'une manière si merveilleuse qu'ils ne veulent plus se séparer.

En effet, ce qu'il y avait de plus choquant, c'était le ton neutre et détaché que prenait l'auteur pour arriver à sa conclusion : les mœurs décrites étaient tout ce qu'il y avait de plus normal à l'époque grecque et qu'elles avaient même été honorées par les plus grands philosophes. Ce qu'il y avait de plus scandaleux, c'est qu'un lecteur moderne pouvait trouver une justification de son amour pour les hommes, voire une morale, dans ces quelques phrases :

Les moralistes et les philosophes de la Grèce, tout en admettant comme légitime l'affection sensuelle des sexes entre eux, voulaient cependant qu'en s'abandonnant à cette passion on ne cédât ni à des motifs sordides, ni à des excès dégénérant en débauche. Le plaisir de la jouissance matérielle ne devait pas être seul la cause de ces rapports intimes. Platon décrit comme un des éléments essentiels de cette sorte d'amour la fascination de l'intelligence et du génie, jointe à celle de la beauté physique; un sentiment réciproque et désintéressé, ne prenant pas son unique source dans la volupté, mais dans une sympathie d'un ordre plus élevé et plus intellectuel. C'est ce qui donne, dans son opinion, de la dignité à l'amour d'un homme pour un autre.

« La dignité à l'amour d'un homme pour un autre » ! Même aujourd'hui, une telle phrase reste difficile à admettre pour certains. A plus forte raison en 1861, pour les mêmes juges qui condamnèrent les Fleurs du Mal ou Madame Bovary, une telle affirmation était presque révolutionnaire !

Elle était d'autant plus inadmissible que l'auteur prend à peine la précaution rhétorique de sembler condamner ces mœurs pour mieux les décrire. Certes, quelques qualificatifs comme « égarements déplorables » ou « corruption », sont le tribut payé à cette obligation de forme. Mais le ton de l'ouvrage fait preuve d'une bienveillante neutralité pour l'homosexualité. Parler de sympathie serait peut-être allé trop loin. Revoyons le titre : « point curieux ». Ces deux mots sont déjà, à eux-seuls, un signe de la posture de l'auteur vis-à-vis du sujet. Ce n'est qu'une curiosité ! L'introduction nous indique déjà l'esprit de tolérance qu'adoptera l'auteur dans tout l'ouvrage :

Dans toutes les histoires complètes de la Grèce ancienne, on s'est occupé de l'étrange anomalie que présentent, en certain cas, les mœurs de ce pays, si on les compare aux idées que nous nous formons d'un peuple parvenu à un si haut degré de civilisation. Assez de passages nous restent, dans les écrits des philosophes et des poètes, pour prouver que l'amour était compris chez les Grecs d'une toute autre manière que chez nous, tant entre hommes qu'entre femmes.

C'est probablement cela le plus scandaleux : parler d'homosexualité avec bienveillance, rendre sa dignité à l'amour d'un homme pour un autre.

Contenu de l'ouvrage

Le point de départ de cette petite étude est une interrogation de l'auteur, Octave Delepierre, sur l'étrange amour qui lie un professeur à son élève dans un texte paru en 1652 : Alcibiade fanciullo. Après avoir introduit son sujet, l'auteur commence assez logiquement par l'homosexualité masculine, c'est-à-dire, en Grèce, la pédérastie, cette forme d'amour qui lie l'Éraste et l'Éromène. Il cite abondamment Socrate et Platon et les grands textes classiques : le Banquet, la République, etc. Il rappelle : « Les rapports que nous considérons comme de pure amitié entre Achille et Patrocle, Pylade et Oreste, Hercule et Iolaus, rentraient dans la catégorie de l'amour pédéraste» ou « les frères d'armes, que les Grecs appelaient la bande sacrée, étaient surtout liés par une affection sensuelle qui augmentait leur courage. »

Achille et Patrocle, vers 500 av. JC

Un de ses sujets d'étonnement est de voir le côté presque naturel avec lequel ces philosophes parlent de ces amours : « ce récit, fait en plaisantant au milieu d'une réunion d'hommes instruits et passant pour les plus sages d'Athènes » ou « expose en termes qui ne sont nullement voilés une action préméditée que n'oserait avouer aujourd'hui l'homme le plus brutal et le plus grossier ».

Il s'appuie plusieurs fois sur l'autorité de Friedrich Gottlieb Welcker, en particulier lorsqu'il introduit le lien entre l'idéal de beauté et l'amour pédérastique : « cette sorte d'amour des Grecs exerça une influence salutaire sur leur perception de l'idéal du beau ».

Après avoir constaté que l'homosexualité n'avait pas cours au temps d'Homère, il expose et étudie, dans la deuxième partie de sa notice, l'homosexualité féminine, autour de la personnalité de Sapho.

L'ensemble de la démonstration permet à l'auteur d'arriver à cette conclusion :

Les détails des mœurs qu'on vient de lire nous montrent que ce qui est raconté dans l'Alcibiade fanciullo n'est pas une complète fiction et que l'auteur, quel qu'il soit, a traité la question d'après les éléments que l'on trouve dans les écrits des philosophes les plus respectés.

Reconnaissons que le procédé est un peu roublard. Sans savoir précisément quelle a été la vie intime d'Octave Delepierre, il n'était probablement pas assez naïf pour ne pas connaître l'existence de l'amour entre hommes (il a bien dû être au collège dans sa jeunesse !). Il n'avait donc pas à se plonger dans les philosophes grecs pour savoir que deux hommes pouvaient s'aimer. Fallait-il donc cet artifice d'une étude bibliographique pour exposer les mœurs grecques ? C'était probablement une façon habile d'introduire cette étude, même si elle n'a été d'aucun secours pour protéger le texte de la condamnation des juges.

L'étude du « point curieux » se termine par une courte notice bibliographique sur l'Alcibiade fanciullo.

L'auteur

Octave Delepierre, né à Bruges (Belgique) en 1804, avocat, débuta par des publications sur l'histoire de la Flandre. Nommé consul de Belgique à Londres, il y finit sa vie en 1879. Auteur prolifique, il s'intéressa surtout à la littérature macaronique, faite de textes mêlés de latin et de langues vulgaires. Il publia une Histoire littéraire des fous, une des premières du genre. Son érudition et sa culture l'amenèrent à s'intéresser à de nombreuses curiosités littéraires. C'est comme cela qu'il faut voir son intérêt pour les mœurs grecques.

Description de l'ouvrage

Un point curieux des mœurs privées de la Grèce

Paris, J. Gay, 1861, in-12 (177 x 115 mm), 29 pp.

L'ouvrage a été tiré à 245 exemplaires. C'est dans la justification que l'auteur introduit qu'il s'agit d'une notice sur l'Alcibiade fanciullo.

Cet exemplaire a été relié par Belz-Niédrée en demi-maroquin beige, dos à nerfs, tête dorée.

Une nouvelle édition tirée à 150 exemplaires a été donnée à Bruxelles en 1870.

Une édition enrichie d'une Notice bibliographico-littéraire sur Alcibiade, enfant à l'École a paru à Athènes [Bruxelles] en 1871, aussi tirée à 150 exemplaires.

Références

Drujon (Catalogue des ouvrages condamnés, p. 12) annonce : « Quoique traité en termes honnête, le sujet, comme on s'en doute, est d'une telle immoralité que la destruction de la première édition a été ordonnée. » On peut mettre en doute que cette destruction ait effectivement eu lieu.

Cette édition se trouve dans au moins quatre bibliothèques publiques en France (Nîmes, Strasbourg, Toulon, Arsenal) et en deux exemplaires dans l'Enfer de la BNF.

Une nouvelle édition tirée à 150 exemplaires a été donnée à Bruxelles en 1870.

Une édition enrichie d'une Notice bibliographico-littéraire sur Alcibiade, enfant à l'École a paru à Athènes [Bruxelles] en 1871, aussi tirée à 150 exemplaires.

Références

Drujon (Catalogue des ouvrages condamnés, p. 12) annonce : « Quoique traité en termes honnête, le sujet, comme on s'en doute, est d'une telle immoralité que la destruction de la première édition a été ordonnée. » On peut mettre en doute que cette destruction ait effectivement eu lieu.

Cette édition se trouve dans au moins quatre bibliothèques publiques en France (Nîmes, Strasbourg, Toulon, Arsenal) et en deux exemplaires dans l'Enfer de la BNF.